「得意科目=英語」に。

―それがこの1冊で叶います。

私が受験勉強を始めた頃、こんな悩みがありました。

「英語を制する者が受験を制す」と聞いて、

意気揚々と英文法の問題集に取り組み始めたのですが…

- 問題集では解けるのに、試験になると間違えてしまう

- 選択肢が「全部正しそう」に見えて、消せない

- “なんとなく”見覚えがある選択肢を選んでしまい、根拠が持てない

- 解けた問題でも「なぜそう思ったのか」が説明できない

- 復習に使う教材が多すぎて、どこに何があるか分からない→時間が無い

- 「そもそも何を復習すればいいのか」もわからない

- だから英文法…というより英語科目が苦手

書き出せばキリがありませんが、

高校時代にほとんど勉強をしてこなかった自分にとって、課題は山積みでした。

かといって、ちょうど良い参考書が見つからず、気づけば本屋でさぼる日々。

しかも、英語だけが受験科目じゃない。

英語ばかりに時間をかけるわけにはいかない──

だから私は、「自分だけの復習ノート」を徹底的に作ることにしました。

その目的は、明確でした。

- 各単元、設問ごとに「出題意図」や「ポイント(解答の肝)」を抑えて整理する

- それをパッと見て即思い出せるよう、視覚的にまとめる

- 暗記すべき問題と、理解していれば解ける問題に分け、復習の優先度を明確にする

一番こだわったのは、「情報の一元化 × 思考の見える化」

当時、残された時間は10ヶ月弱。

だからこそ、“必要なことだけに時間を使う”仕組みが必要でした。

要するに、「これさえ見れば全部OK!!」というノートが欲しかったのです。

よくよく振り返ると、先ほど挙げた悩みの多くは、

「復習の重複」に原因がありました。

つまり、「もう覚えている=復習の必要がない知識」の復習のために時間を無駄にし、本当に復習すべき知識に時間を避けていない。

そこで、

- 塾や模試、参考書・問題集で得た知識をすべて、ノートの該当箇所に集約

- 誤答した問題、そこからの気付きも書き込む

- 「理解」や「思い出し」のトリガーとなるような考えや感情までもメモ

→→→これだけ見返せば全てを思い出せるという一冊に。

そして──受験直前まで英文法の勉強は、このノートだけ。

夏までにこのノートを完成させ、

“英文法の勉強=このノートを見ること”に一本化。

間違えた問題や解説を、自分の言葉で追加しながら、

毎日このノートだけを使って復習を続けました。

結果…

- 英文法は得点源に変わり

- 英語が得意科目に変わり

- センター試験では198点(200点満点)を獲得

- 慶應義塾大学文学部に合格できました

そして今回──

当時の復習ノートを、最新の受験傾向に合わせて再構成し、

私自身の学習プロセスを“再現”できるように設計した教材が、

この《初学者でも英文法で合格点がとれるルーズリーフ》です。

本書の特徴

大学受験に必要な英文法を、これ1冊で全部

難関大の英文法に本当に必要な知識だけを厳選し、

70項・125テーマに整理して、1テーマずつ丁寧に講義形式で解説しています。

特に、概念や理屈の説明に重点を置き、

「これさえわかっていれば応用問題が解ける」内容に仕上げました。

また、自身が運営する塾の生徒に実際に使っていただき、フィードバックを反映して改訂を重ねています。

「本番で点を取ること」に徹底的にこだわった、英文法学習の集大成です。

受験勉強の始めから最後まで—-

この一冊が、英文法学習の”軸”になります。

たった115枚。だから“終わる”、だから“伸びる”

「分厚い参考書」を買ったのに、

最初の数ページしか読まずに終わった──

そんな経験、ありませんか?

私自身、長年の指導の中で、こうした“途中挫折”を何度も見てきました。

だからこの教材では──

- (問題集や過去問に取り組むことで補えるような)頻出では無い暗記知識や、

- (一つの理解で補えるような)個別の類似問題

といった部分をあえて削り、

本当に必要な内容に絞り込んで、講義部分はたった115枚に抑えました。

1日4枚ペースで取り組めば、1ヶ月以内に1周できます。

「完走できる教材」だからこそ、

大事な知識を“何度も何度も”繰り返せる。

それが、合格への最短ルートです。

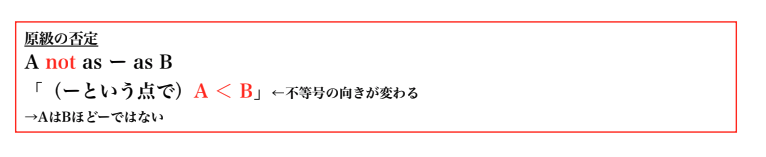

覚えるべきポイントが「一目で」視覚的にわかる。

講義で解説した知識のポイント=”解答の肝”を、

以下の図のように赤枠で強調して、視覚的に整理しています。

赤枠の知識こそが

ズバリ「入試で問われる」本当に覚えるべき知識。

- 1周目は赤枠の内容を理解できるように解説を読む

- 2周目以降は赤枠だけを重点的に何度も確認する

このように取り組めば復習効率が飛躍的にアップします。

毎回フルで読み直す必要はありません。

何を復習すればいいかが一目でわかるから、

限られた時間を“本当に必要な知識”に集中できます。

出題意図がわかるから、「覚えやすい」「解ける」

各テーマでは、

- どんな知識を問うているのか

- なぜこの選択肢が並んでいるのか

- どんな思考回路で解くべきか

といった内容を丁寧に解説し、頻出知識の出題意図をできる限り明確化しています。

これによりーーー

「なんとなくで選んだ」解答から、

「根拠を持った正解」へと変わります。

さらに、

「なぜこの知識が必要なのか」がわかるから、

理解や暗記も、ぐっとラクに。

「これは暗記」「これは理解」で、時間を無駄にしない

各テーマの解説では、

- これは暗記すべき知識

- これは理解すべき知識(どう問われるか/どう考えるか)

といったコメントを意識して記載しています。

これにより、学習の優先順位が明確になり、

「今、自分がやるべきこと」がクリアになります。

たとえば──

- 「ここは暗記だから、あとでまとめて覚えよう」

- 「この概念が理解できたら、関連問題を数問確認しておこう」

といったように、行動の方向性が自然と決まっていきます。

結果として──

無駄な丸暗記に時間を費やすことなく、

必要な学習に、効率よく集中できるようになります。

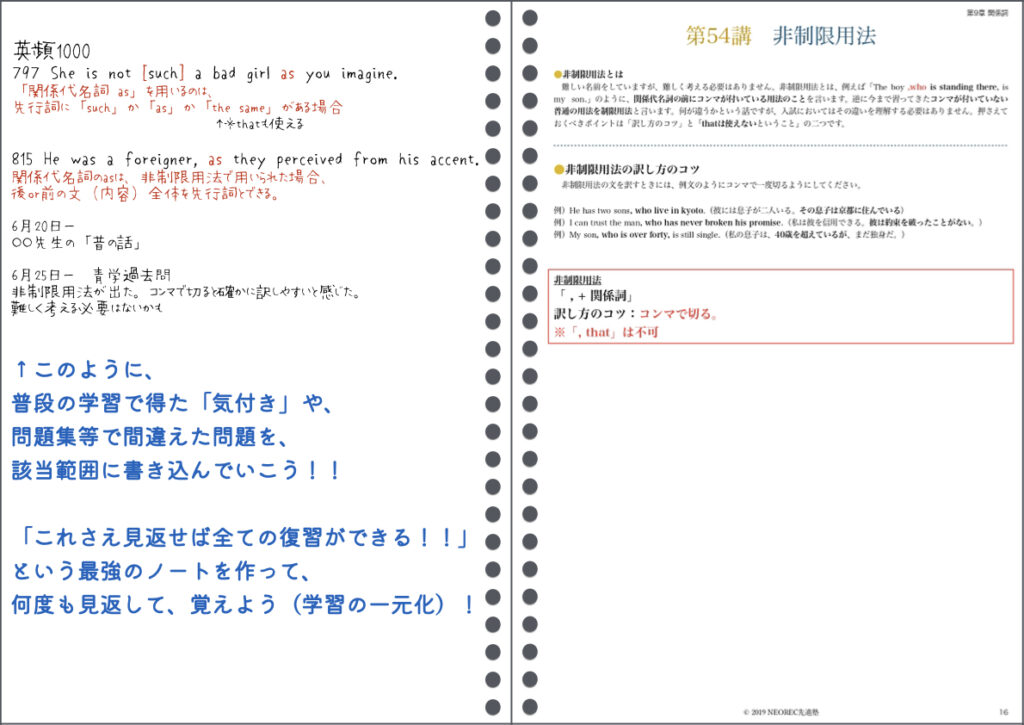

裏面は“自分専用のノート欄”。学習の一元化で、最強の復習ノートに。

すべて片面印刷。

だから裏面にはたっぷりの余白。あなた専用の復習ノート欄として使えます。

- 模試や問題集で間違えた問題とその解説

- 授業や自習で得た知識や気づき

- その時の「引っかかり」や「ひらめき」まで──

すべてをこの余白に書き込むことで、

知識・経験・感情が一元化された“最強の復習ノート”が完成します。

さらに、一般的なルーズリーフと同じB5サイズ(26穴)仕様なので、

余白が足りなくなったらページを自由に追加することも可能。

「これさえ見返せば、すべてが思い出せる」──

そんなノートがあれば、復習に迷いません。

直前期の追い込みも、“一本化された学習”で走り切れます。

受験で何よりも大切なのは、

「最初に学んだことを、何度復習できるか」。

どれだけ覚えていられるかが、合否を分けます。

初学は大事。

でも──

復習はもっと大事です。

中身を、少しだけご紹介します。

- 「赤枠で整理された要点」

- 「“解ける”にこだわったポイント解説」

- 「理解を重視した、丁寧な解説」

──

文字だけでは伝わりきらなかった部分も、きっと一目でイメージできるはずです。

↓以下、タップすると拡大表示できます。

本書の目次

受験英文法を完全網羅しています。どの大学を目指す受験生でもこの一冊で十分です。

第1講 自動詞と他動詞

テーマ1:自動詞と他動詞の違い

テーマ2:他動詞は必ず目的語をとる

第2講 活用が紛らわしい動詞

テーマ3:活用が紛らわしい動詞

第3講 S+V+O+to不定詞

テーマ4:S+V+O+to不定詞の形をとれない動詞

テーマ5:頻出動詞hopeの用法

第4講 使役動詞の重要点

テーマ6:使役動詞の補語の形

テーマ7:使役動詞のOと補語は主述関係にある。

テーマ8:使役のget

第5講 第4文型を作ることができない動詞

第6講:第4文型から第3文型への書き換え

テーマ9:第4文型→第3文型 【forを使う動詞】

テーマ10:第4文型→第3文型 【toを使う動詞】

テーマ11:第4文型→第3文型への書き換えができない動詞

第7講 仮定法現在とは

テーマ12:仮定法現在のV2(that内のV)の形

第8講 現在形と現在進行形

テーマ13:現在形のイメージは「半永久的に続くもの」

テーマ14:現在進行形のイメージは「今だけ」

テーマ15:「悪口」を言う時には現在進行形を使うときがある。

テーマ16:過去進行形は、過去の一時点で「進行中」(=未完了)のことを表す。

第9講 時・条件の副詞節

テーマ17:時・条件を表す副詞節と「will」

第10講 現在完了形と過去完了形

テーマ18:現在完了は「完了・結果・経験・状態Vの継続」を表す。

テーマ19:動作Vの継続は「have been Ving」

第11講 過去形

テーマ20:過去を表す語句は過去形と一緒に

テーマ21:過去を表す語句があっても、sinceがあれば現在完了

第12講 未来の表現

テーマ22:will

テーマ23:「be going to V」はあらかじめ決まっていたことや予定

テーマ24:個人の予定を表す時には現在進行形を使う。

テーマ25:公共の予定や、公共交通機関の往来発着は未来のことでも現在形で。(半永久的に変わらないもの)

第13講 受動態の基本

テーマ26:受動態の基本【受動態は他Vのみ可能で、受動態にするとOが一つ減る】

テーマ27:受動態の基本【受動態のVの意味は、能動態の時のVの意味】

第14講 受動態の形

テーマ28:受動態の形を覚えておく。

第15講 使役・知覚動詞の受動態

テーマ29:使役・知覚動詞の受動態の補語は「to 不定詞」

第16講 第4文型の受動態

テーマ30:【第4文型の受動態でO2を主語にする場合】前置詞に注意する。

テーマ31:第4文型の受動態でO1を主語→to型のみ。for型はできない。

第17講 受動態の注意点

テーマ32:感動の動詞は他動詞→主語の感動は受動態で表す。

テーマ33:句動詞(群動詞)の受動態

テーマ34:It is said that ~ 「~だと言われている」

第18講 助動詞の基本

第19講 助動詞の過去形

第20講 must

テーマ35:mustの重要用法

テーマ36:must notは「~してはいけない」

テーマ37:【義務】現在時制以外では’基本的’にhave toを使う。

テーマ38:【推量】過去は「must have Vpp」で表す。

第21講 can【could】

テーマ39:canの重要用法

テーマ40:【潜在的能力】canと「be able to」の違い

テーマ41:【可能性】過去の否定 can’t have done「~したはずがない」

テーマ42:can【could】の頻出・重要表現

第22講 will【would】

テーマ43:willの重要用法

テーマ44:wouldとused to

第23講 may【might】

テーマ45:mayの重要用法

テーマ46:祈願

テーマ47:may【might】の頻出・重要表現

第24講 should

テーマ48:shouldの重要用法(ought toと書き換え可能)

テーマ49:shouldの重要用法②(ought toと書き換え不可)

第25講 need

テーマ50:助動詞のneed

テーマ51:助Vのneed

第26講 その他の助動詞

テーマ52:「would rather…than~」(~するよりむしろ…したい)

テーマ53:「How dare you V~!(?)」(よくもVできるね)

テーマ54:「had better」(~した方が良い(~しなさい))

テーマ55:shallの用法

第27講 仮定法過去

テーマ56:現在の事実と異なることを表す【仮定法過去】

テーマ57:Ifの中のVが過去形→仮定法過去しかない。

テーマ58:【仮定法過去】If節中のbe動詞→「were」

第28講 仮定法過去完了

テーマ59:【仮定法過去完了】「If S had Vpp, S 助V過去形 + have Vpp」は過去の事実に反する事を表す。

第29講 仮定法複合型

テーマ60:文末のnowやtodayが仮定法複合型の目印

第30講 仮定法未来

テーマ61:【仮定法未来】「万が一」(限りなくゼロに近い仮定の話)

テーマ62:【仮定法未来】「仮に」(実現可能性の度合いは様々なので、「仮に」で統一)

第31講 If以外の仮定表現の条件

テーマ63:If節以外の仮定法の条件部分

第32講 仮定法の頻出表現

テーマ64:「If it were not for~」(もし~がなければ)

テーマ65:「I wish + S + 仮定法過去~」(~だといいのになあ)

第33講 倒置(Ifの省略)

テーマ66:仮定法の倒置の形

第34講 不定詞の基本

第35講 名詞的用法

テーマ67:疑問詞+toV

第36講 形容詞的用法

テーマ68:不定詞の形容詞的用法、直前の名詞と準動詞の関係に注目。

テーマ69:同格の形容詞的用法

第37講 副詞的用法

テーマ70:不定詞の副詞的用法、準動詞の意味上の働きをみる。

テーマ71:不定詞の副詞的用法の役割

第38講 否定の語

テーマ72:不定詞を否定する語の位置は「不定詞の直前」

第39講 be toV

テーマ73:「be toV」の問題例

テーマ74:「be toV」の4つの用法

第40講 分詞の基本

テーマ75:意味上の主語との能動関係で、進行か受け身かを判断

テーマ76:意味上の主語との能動関係で、進行か受け身かを判断②(自動詞と他動詞を意識して)

第41講 知覚動詞などOCをとる場合の主述関係

テーマ77:keep OCはOとCの間に主述関係

テーマ78:withOCはOとCの間に主述関係

第42講 分詞構文

テーマ79:分詞構文の成り立ち

テーマ80:受動態の分詞構文の成り立ち

テーマ81:分詞構文

テーマ82:独立分詞構文(=主語が主節の主語と異なる場合)

テーマ83:完了分詞構文(=分詞の時制が、主節の主語の時制より以前の場合)

テーマ84:分詞構文の意味

第43講 頻出・慣用表現

第44講 動名詞の基本

テーマ85:動名詞の働き

第45講 動名詞の表現方法

テーマ86:動名詞の意味上の主語の明示

テーマ87:動名詞の否定

テーマ88:動名詞の時制のズレ

テーマ89:動名詞の受動態

第46講 不定詞か動名詞か

第47講 動名詞の重要表現

第48講 関係詞の基本

第49講 関係代名詞

テーマ90:関係代名詞の使い分け

テーマ91:関係代名詞の使い分け①

テーマ92:関係代名詞の使い分け②

テーマ93:前置詞+関係代名詞

第50講 関係代名詞【that】

テーマ94:thatが使えない場合ー前置詞の後ろ

テーマ95:thatしか使えない場合ー先行詞が「人+人以外」

第51講 関係代名詞【what】

テーマ96:関係代名詞what=the things which

第52講 連鎖関係代名詞

第53講 関係副詞

テーマ97:howの注意点

テーマ98:whyの注意点

テーマ99:whereの注意点

テーマ100:whenの注意点

テーマ101:【関係副詞】先行詞あり、後ろの文=完全文 ①

テーマ102:【関係副詞】先行詞あり、後ろの文=完全文 ②

第54講 非制限用法

第55講 複合関係代名詞

テーマ103:複合関係代名詞

テーマ104:複合関係代名詞の書き換え

第56講 複合関係副詞

テーマ105:複合関係副詞の書き換え

テーマ106:複合関係副詞

テーマ107:howeverの用法「どれほど〜でも」

補講 関係詞の識別

第57講 等位接続詞

テーマ108:命令文, 等位接続詞 + S V

第58講 従属接続詞

テーマ109:名詞節を作る従属接続詞

テーマ110:副詞節を作る従属接続詞の後ろの文→「S + be動詞」の省略可能

第59講 注意すべき従属接続詞

テーマ111:unless「もし〜でなければ」→「〜を除けば」

テーマ112:「〜の間」whileとduring

テーマ113:「〜する限り」as long asとas far as

第60講 逆説

テーマ114:「not 〜 because S V」(SVだからと言って〜ではない。)

第61講 soとsuch

テーマ115:soとsuch

第62講 接続詞のas

テーマ116:接続詞asの用法

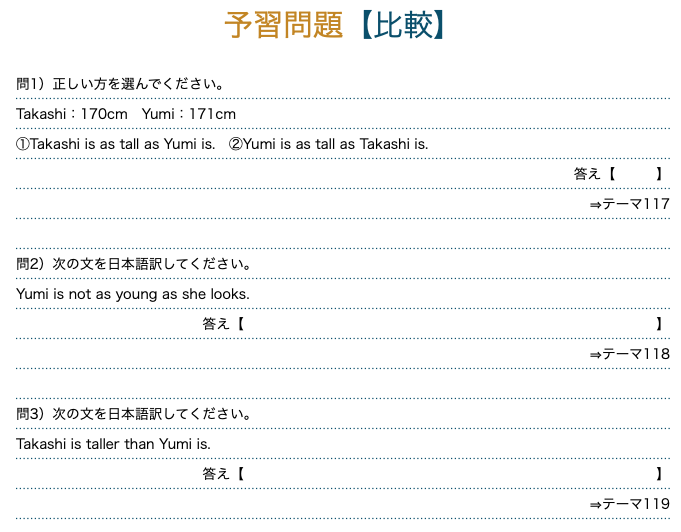

第63講 比較の基本①「原級」

テーマ117:原級「A as ー as B」

テーマ118:「A not as ー as B」

第64講 比較の基本②「比較級」

テーマ119:比較級「than」

第65講 比較の重要事項①〜no(not) more than、no(not) less than

第66講 比較の重要事項②〜クジラの法則

テーマ120:クジラの法則

第67講 比較の度合い

テーマ121:程度差を表す語句は比較の前に置く。

テーマ122:◯倍「◯times」

テーマ123:強調「much / by far / far」

第68講 最上級

テーマ124:比較の最上級「~est」

第69講 ラテン表現

テーマ125:ラテン表現の比較級

第70講 比較の表現(構文・熟語など)の考え方

全11章で構成されています。

そして、各項目を全70講、125テーマに分けてガッツリ解説しています。

実際にこの参考書を使用した先輩達の声

(指導経験に基づき、印象的だった生徒の感想の一部を再構成しています。)

高3生 明治大合格

何も考えずに1ページ目から順番に進めていけば自然と理解が進むから取り組みやすかった。

本番で英文法の独立問題が出ると、ラッキーと思えるほど、自信を持てるようになっていました。本当に感謝しています。

既卒生 慶應義塾大合格

受験勉強の前半は講義を読み込み、後半は赤枠の要点を復習。加えて、別の問題集で暗記事項をまとめて暗記。という流れで進めました。英文法の解説だけでなく、必ずSVOCMの文構造を示して、論理的な説明をしてくれてるので、英文読解の理解にも繋がりました。

高1生 定期テストで安定高得点

新しい内容に入る前に予習問題があるので、授業がなくても自力で進められます。おかげで学校の定期テストでは毎回安定して高得点が取れるようになって、英語が得意になりました。

著者プロフィール

榎本勇暉

NEOREC(ネオリック)先進塾 塾長。1993年 和歌山県生まれ。2012年度の一般入試で慶應義塾大学文学部に合格。全く勉強していなかった状態から受験勉強を始め、わずか10ヶ月での合格を果たす。この実体験をもとに、2018年に難関私大文系対策専門のオンライン塾「NEOREC先進塾」を設立。以降、早慶上智、MARCH、関関同立など、全国の難関私大に多数の合格者を送り出している。

おすすめの使い方

まずは「予習問題」を解いてから、解説へ

各章の冒頭には、テーマ毎に予習問題を掲載しています。

いきなり解説を読むのではなく、まずは問題に取り組んでください。

「わからない」「気になる」ポイントを自分の中に明確化してから解説を読むことで、

より深く理解でき、記憶にも残りやすくなります。

1章読み終えたら、問題集で該当問題を確認

1単元の学習が終わる度に、英文法問題集で該当単元の問題を確認しましょう。

その際には、

- 赤枠の知識が「どんな形で問われるのか」

- 解いた問題の解説と、教材内の赤枠を照らし合わせて「腑に落ちるか」

ーーーという点を意識しましょう。

本書が知識図鑑だとすると、問題集は「その知識が出題されるとすればこんな感じででますよ」という情報をまとめた「入試問題のサンプル集」です。

本書で理解した後は、問題集で「実際にはどう出題されるか」「学んだ知識をどう使えば良いのか」を確認してください。

そうすれば、より理解が深まり、使える知識となって、点数に繋がります。

赤枠=“試験で問われる”知識だけを重点復習

この教材の赤枠部分=試験で問われる核心知識です。

2周目以降は、赤枠を見て

- 解説が頭に思い浮かべば ⇒ OK

- 思い出せなければ ⇒ 解説へ戻る

という順で復習してみてください。

慣れてくれば、1テーマ1分もかからずに復習可能です。

結果的に、受験直前まで必要な英文法知識を“毎日”復習することが可能になり、

忘れない記憶が定着します。

なんでも書き込む。何度も見返す。

間違えた問題や、問題集の解説、学校や予備校の授業の内容など、自分が覚えるべきことは全て書き込みましょう。

これさえ見返せば、「自分がやったことを全部復習できる」そんな1冊を目指しましょう。

知識だけでなく、先生のちょっとした一言や自分の感情、思ったことまで、記憶や思考のトリガーとなる要素も書き込んでいくと、より記憶が定着します。

今は覚えていても、受験本番で忘れてしまっては何の意味もないです。

だから復習が大事です。何度も何度も同じことを繰り返すのです。

その効率を上げるための、「一元化」です。

よくあるご質問(FAQ)

Q1. 高1・高2でも使えますか?

A.はい、もちろんご利用いただけます。

本書は「初学者でも合格点が取れる」ことを目指して設計されています。

英語の基礎学習→受験本番まで、これ1冊で対応可能です。

Q2. 自分のレベルに合っているか心配です。

A全くのゼロからでも始められます。

本書は全く勉強をしていない状態から浪人をして、難関大を目指すことになった著者が、自分のために作ったノートをもとにしています。だからこそ、ゼロから始める人でもわかるような解説になっています。

Q3.難関大志望で、ハイレベルな内容を求めています。対応していますか?

A. はい、私立・国公立を問わず、難関大受験を想定して構成しています。

本書は、「英語で合格点を取る」ことを目的に、そのために必要な知識の一つである英文法を解説しています。

そのため、英文読解・英文解釈の視点を中身とした解説にこだわっています。

本書を読み進めれば、応用問題への対応力や、英文読解力の土台を築くことが可能です。

ただし、合格のためには、本書での概念理解後に問題集による暗記問題への対応は不可欠です。

Q4. どうやって購入できますか?どれくらいで届きますか?

A. BASEまたはAmazonからご購入いただけます。

Amazonでは翌日~数日でお届け。BASEでは自社発送のため、最大10日ほどかかる場合があります。

Q4. 価格が3,480円って高くないですか?

A. これ1冊で英文法の授業と見合うと考えれば、むしろお得です。

本書は、英文法の「授業」そのものを1冊にまとめたような教材です。

つまり、参考書というより、塾や予備校の英文法講義にあたる内容を、3,480円で自宅で好きなだけ学べるイメージです。

また、本書で英文法の理解はすべてカバーできます。

別途必要なのは、以下のような市販教材1冊ずつだけ:

- 英文法問題集

- 英単語帳

- 構文(英文解釈)解説書

(※志望校によっては英熟語帳・英作文集・会話問題集が必要な場合もあります)

そして本書は、単に文法知識を解説するだけでなく、長文読解や英作文にもつながる構造把握の考え方を一貫して解説しているため、英語全体の底力が上がります。

この1冊を何度も使い込むことが、合格への近道になります。

最後にーーー著者メッセージ「この参考書が、あなたの「得意科目:英語」のきっかけになりますように。」

「浪人して受験勉強を始めたとき、“選択科目を何にするか”というレベルからのスタートでした。英語なんて、一番苦手意識を持っていた科目です。

けれど受験に臨むころには、英語が最大の武器になっていました。

実際、ほぼ英語の得点だけで合格できたようなものです。

私の勉強は、シンプルでした。

長文問題集や過去問はほとんど使わず、

- 英文法ノートの反復

- 英文構造の把握

- 英単語暗記

この3つだけを、毎日ひたすら繰り返していただけです。

受験の始まりから終わりまで、毎日同じ内容に取り組んでいました。

だからこそ、必要な知識が完璧に定着し、本番で力を発揮できたのだと思います。

そして振り返って強く感じたのが、

英文法の学習こそが、英語力の土台を支えていた。ということ。

だから私は、起業当初真っ先に、当時の自分のノートをもとに、この教材を執筆しました。

英文法が全ての英語学習の要だから

「これを読ませれば、生徒を合格に導ける」

という自信があったからです。

この参考書は、きっと、あなたの力にもなれると信じています。」

初学者でも難関大の英文法で合格点がとれるルーズリーフ

英文法はこれだけで良い!!